提高消费率:“口径”的意义

来源于:英为-推荐

发布日期:2025-11-11 09:30:07

今天的市场很有意思,当市场开始担忧AI未来的不确定性时,消费似乎成为一种可以提供确定性的方向。聚焦“十五五”的消费率,除了“能力”和“意愿”外,还有什么途径可以提高?在上一篇报告中,我们初步梳理了“提高消费率”的两个思路——提高“消费能力”和改善“消费意愿”,其实在此之前,可能还有一个更加重要的步骤,完善消费的统计口径。伴随着消费统计口径的完善,更多消费项目(尤其是服务消费)可以被计入统计范畴,不仅意味着消费规模可能会迎来修正扩张,也更有助于“查漏补缺”、明确政策发力的方向。

我们可以从两个角度来看这个问题: “和自己比”,以及“和别人比”。

站在“和自己比”的角度:

近几年,我国其实已经逐步开始在消费统计上“查漏补缺”。比较典型的是2023年8月统计局首次发布服务零售额数据,主要统计的是以货币形式销售的、用于消费的服务价值,意在“开展贸经统计方法制度改革,拓展消费统计的范围”。比较巧合的是,2023年第三季度最终消费对当季GDP的贡献率创下有统计以来的最高值,同样居民消费率也在创下2005年以来的新高。

而今年政府工作报告在“实施提振消费专项行动”中,首次提出“完善全口径消费统计制度”。这一设计背后既是对传统统计体系的革新,更是为了识别消费领域中的亮点和薄弱环节,从而提高消费领域政策的针对性和精准度。只有这样,政府在提振消费的时候才不会局限于汽车、餐饮等内容,而是拥有更多的抓手。

如何进一步完善消费统计口径,“和别人比”是很重要的切入角度:

普遍观点认为,与发达经济体相比,我国消费水平存在显著差距——以“消费大国”美国为例,其居民消费率不断拉大与我国的差距,人均消费支出约是我国的10倍。不过通过比较两国的消费“口径”,我们还是能“挤出不少水分”,以及发现一些有趣的问题:

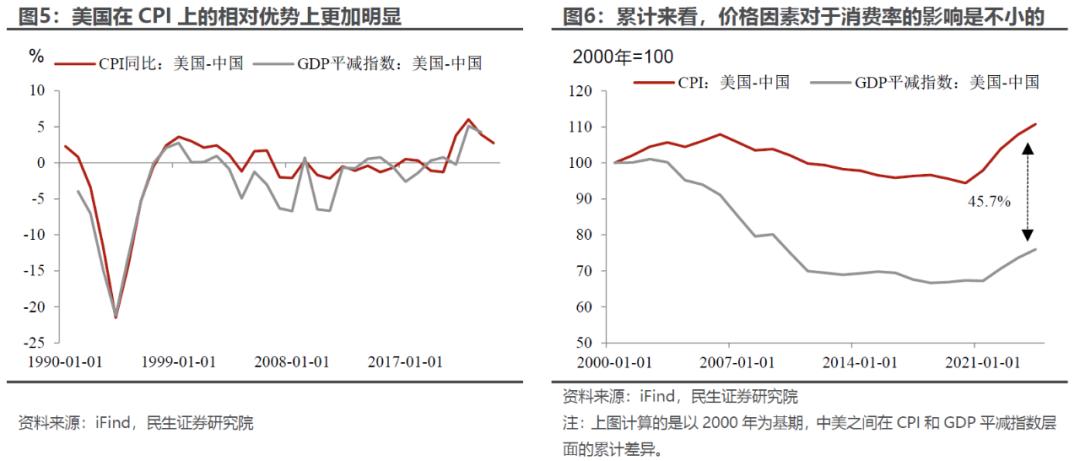

首先,其实价格问题很重要,美国消费率存在“价格优势”。直接从消费率(消费/GDP)入手,我们可以比较中美在CPI和GDP平减指数上的差异,相较于“分母端”的GDP平减指数,美国在“分子端”的CPI更有优势;或者换一种说法,和中国整体的价格水平相比,中国居民消费端的价格相较海外是偏低的。

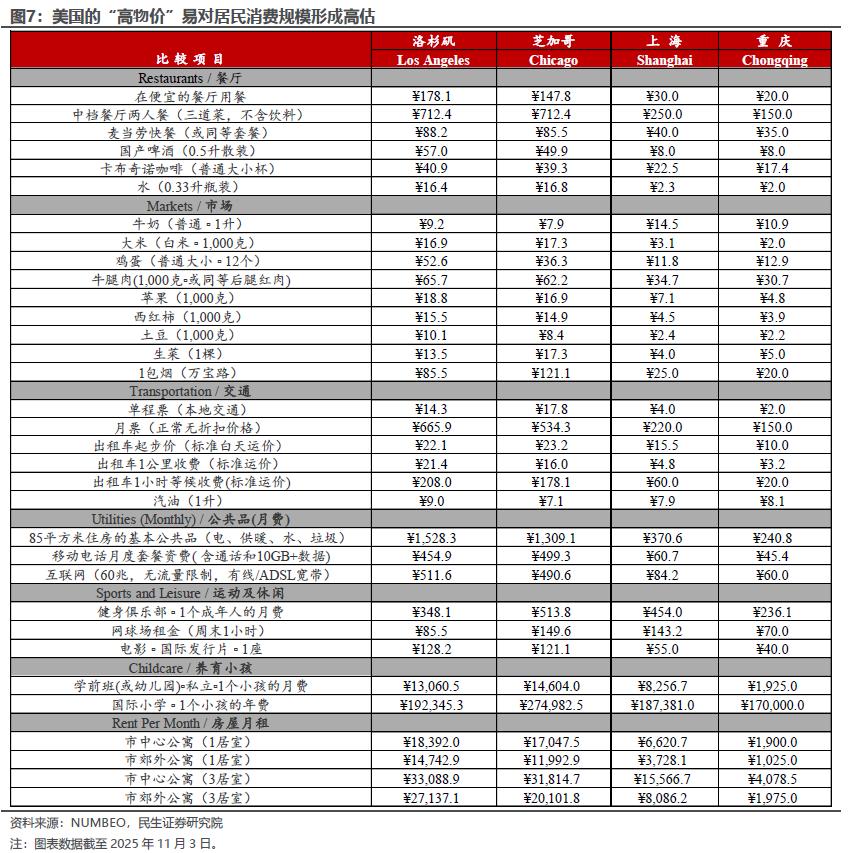

从一篮子对比数据(已统一换算为人民币)也可以看出,美国在餐饮、交通、公用事业等日常消费领域的价格水平显著高于国内。这种价格差异意味着,即便消费数量相同,以金额统计的消费规模也会被显著放大。因此,在对比中美消费数据时,必须考虑物价水平的巨大差异。

值得注意的是,在运动休闲领域,美国的消费成本反而展现出更强的“亲民性”。比如美国健身俱乐部、网球场租金的费用都比中国更低。这也为我国拓展消费提供了重要启示:在保持基本生活品价格优势的同时,可适当降低运动休闲等改善型服务的准入门槛,进一步释放居民的消费潜力。

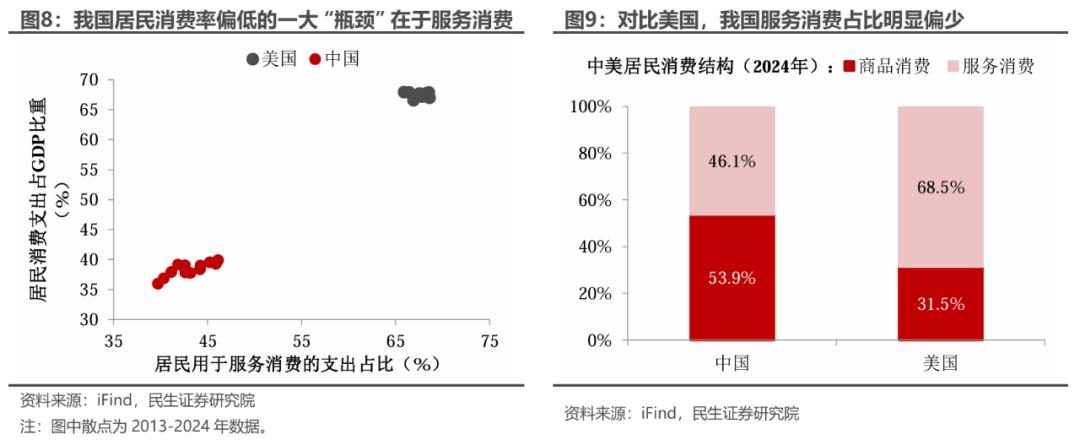

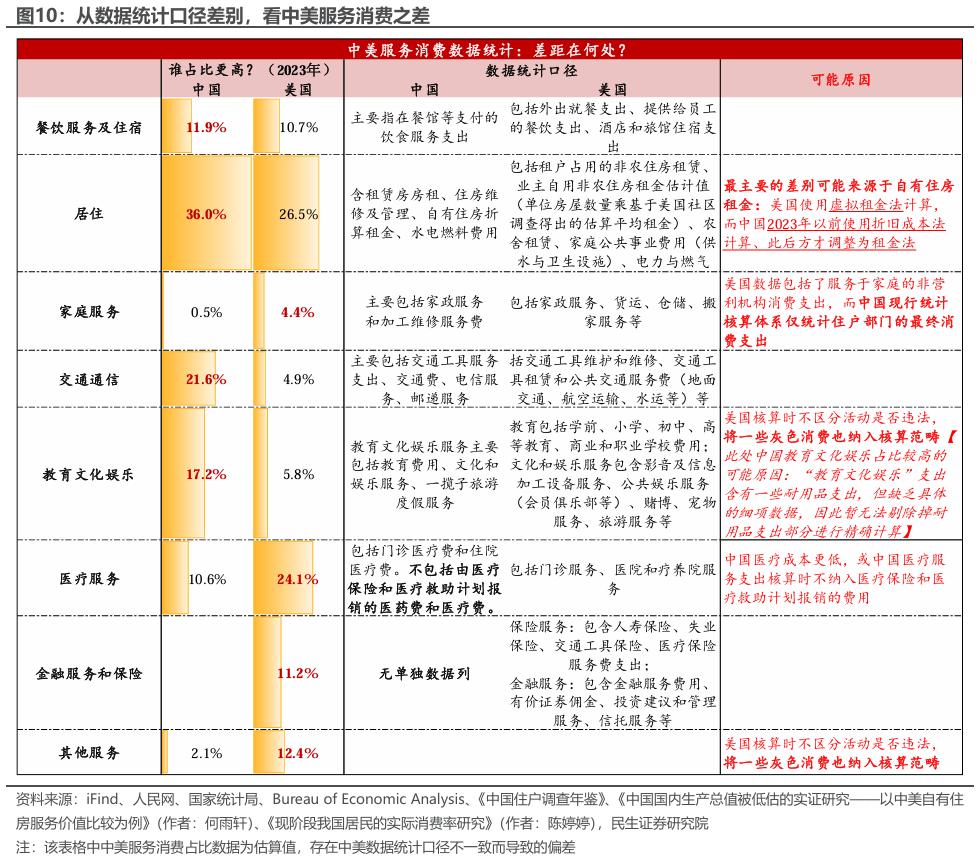

其次,服务消费成为拉开中国与发达经济体消费差距的一大“瓶颈”。2024年数据显示,我国居民服务消费占消费支出的比例为46.1%,大幅低于美国的68.5%。当然,这一差距不仅仅反映了我国服务消费市场发展尚不成熟,也揭示了现行统计体系可能带来的衡量偏差、未能完全捕捉我国实际消费活力。具体来看:

一是对于金融服务和保险的统计不足。在服务消费统计中,美国将“金融服务和保险”独立核算、且更为完整地涵盖了相关支出的统计(2023年占服务消费的比例高达11.2%),而我国仅将银行及其他金融机构的服务费支出计入“其他服务”项目,导致我国服务消费中金融服务和保险的规模相对偏低。

二是服务消费统计口径更窄,尤其是忽略了公共服务补贴带来的深远影响。美国将一些“灰色消费”也纳入了服务消费核算范畴,且还囊括了服务于家庭的非营利机构消费支出。而我国现行核算体系只统计了住户部门最终消费支出,统计口径相对狭窄,影响数据的国际可比性。

最典型的是,我国大量公共服务是通过财政资金直接补贴医院、学校、公共交通等机构,使得统计到的居民服务消费金额、远低于居民实际享受到的服务价值,直接影响数据的可比性与真实性。

三是在自有住房服务价值的统计上,经历了从“核算方法”到“市场环境”的双重挑战。我国在2023年前对自有住房服务消费采用“折旧成本法”核算,该方法仅反映房屋自身价值损耗,未能充分体现住房的实时使用价值,客观上造成了2023年前中国服务消费规模的低估。不过自2023年调整为国际通行的“虚拟租金法”后,按市场价格衡量自由住房租金,可以修正居民实际享有的住房服务价值。

当然,除了核算方法需要一个过渡的过程外,我国地产市场还面临供需不平衡、租金偏低等问题,这也成为我国自有住房服务消费偏低的重要原因。

总结而言,磨刀不误砍柴工。完善消费的统计口径、做好国际接轨,对于“十五五”很重要:不仅能更好地展现居民消费水平(尤其是服务消费)的“全貌”,在一定程度上更完整地展现我国居民消费率的真实水平;同时可能更重要的意义在于,能让地方政府在刺激消费的具体工作中有更灵活和全面的抓手。

当然,消费价格水平的上涨对于提高消费率也有重要的作用。这种上涨不能揠苗助长,而需要建立在“收入-价格”的良性循环基础上。

温馨提示:本站所有文章来源于网络整理,目的在于知识了解,文章内容与本网站立场无关,不对您构成任何投资操作,风险 自担。本站不保证该信息(包括但不限于文字、数据、图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、原创性。相关信 息并未经过本网站证实。

分享到